抗战回望08︱清明与抗战:“民族扫墓节”,“悲壮祭忠魂”

- 娱乐

- 2025-04-04 14:36:04

- 16

今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

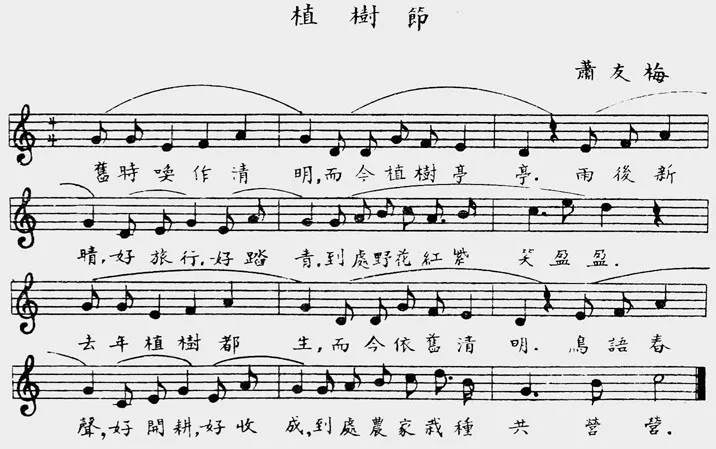

要描述抗战期间的清明节,首先得前溯至1927年南京国民政府成立以后。当时的中国处于内忧外患之中,同时又面临着向何处去的问题,故而其时清明节的变化也多了一层政治色彩。一开始,4月5日,旧历清明节的这一天,南京国民政府将其定为植树节,异于今天将3月12日定为植树节。这一设置,事实上是延续北洋政府时期将清明节设为植树节的旧制。在这一天,南京国民政府规定全国放假,举行植树典礼。不过,1928年,刚过完一个设立在4月5日的植树节以后,即将这一设置废止,而将植树节定为3月12日孙中山逝世纪念日,并规定以后在4月5日这一天,全国各机关照常办公。

《今乐初集》等书对清明节曾是植树节的反映

对此,徐永昌(抗战期间任军事委员会军令部部长)认为:“中央规定之植树节为三月十二,在北方各省,当日均因冻不能施行,必迟两旬,于旧节令之清明前后方可,此非迷信使然,实南北气(候)不同。若山西则大部分冬冷长而夏暑短,所以寒假后开学时寒正冽,此皆不必统一而强求统一者。”此条日记中的“中央”二字徐永昌原写作“南京”,而后涂去。徐永昌所言,并不足怪,因为二十四节气本身即源自黄河流域。这条日记尽管谈论的是植树节的设立问题,实则中央与地方之关系、南北之关系的微妙,尽展现于其间,在此,南北之争与中央和地方之争恰好又是同一的。

《申报》对民国初年将清明节定为植树节的报道

有意思的是,徐永昌一直对植树节不在清明节一事耿耿于怀。1952年到台湾以后,他听到广播中台湾当局有关植树节的宣传,又在日记中议论道:“以此日定为全国植树日云云,牵强无聊之极。孙先生功在国家,无须借植树以不忘,植树为人类所需,无须借纪念才种树。往年在绥、在晋,每至植树节,率皆虚应故事,必再迟三十日左右(清明节前后)方能真正植树。政府定此日为全国植树节,实不知全国最小限有三分之一以上省分不能遵行号令,不能及于黄河流域,谁实为之?”

1928年的《申报》对南京国民政府治下,唯一一个作为植树节的清明节的报道

“九·一八”事变爆发以后,中国的民族危机空前深重,故而清明节被赋予了新的政治意义,而成为了一个新的节日。1933年,南京国民政府的若干政要发出了清明节祭扫黄帝陵、周陵、茂陵的提议。1935年,南京国民政府正式确立清明节为所谓的“民族扫墓节”。而后,禹陵、孔林、昭陵、孝陵、中山陵等陵墓相继列入其中。再后,尽管已无日寇侵略,“民族扫墓节”历经抗战一直延续到了国民党政权迁至台湾以后。

对此,此时被国民党政权系于狱中的陈独秀曾作“革命维新皆反动,祭陵保墓建中兴”一诗,对国民党要员祭扫黄帝陵此举加以讥讽。值得一提的是,张国焘也正是在1938年借“民族扫墓节”祭扫黄帝陵之机,叛至国民党的。

耐人寻味的是,“民族扫墓节”的设立,徐永昌仍然大有意见。1934年,尚在“民族扫墓节”正式确立以前,徐永昌便在日记中写道:“张溥泉日前发表主张,将清明节定为民族扫墓节,我真想不懂他是什么意思,清明不就是人民习惯的扫墓节么?”在这一段之后,徐永昌曾接着写道:“人民不就是民族么?怪事!这与教部将博物改为自然,修身等设为公民”,写到这里后,徐永昌便搁笔并将这句话涂去,故而今天读起来给人以意犹未尽之感。

徐永昌对此大有意见,固然与其文化立场与知识结构不无关系,但是他的议论,却未必不是对民国时期一味求新这一思想倾向的反思。除此之外,围绕着清明节,南京国民政府治下破除迷信与传统的诸多行为,尚有其他不能逻辑自洽之处,如关于上海在清明节举行的迎神赛会,在此不赘。

抗战初期的清明节还比较沉寂,到了1940年,第九战区司令长官部政治部主任胡越于这一年的3月1日,呈请通令全国于4月5日清明节举行阵亡将士与殉难同胞公祭,并慰问死者家属。不久后,此案为国民政府通过,并通饬全国照办。然而,据现存档案可见,军事委员会于4月16日致函国民政府,称公祭“仪式、宣传及应有布置,均待精密筹划,自非短促时间所能办妥”,故而最终改期于7月7日卢沟桥事变爆发纪念日举行这一仪式。此时清明节早已过去数日,事实上当为事后追认,亦即因为各种原因,此次公祭没有举办成功。不过,7月7日举行纪念与追悼仪式,早在1938年即已确立,被称为“双七节”、“抗战建国纪念日”等,故而这一提案实质上并未对于纪念死难烈士与同胞有何增益。就目前所见史料来说,直至抗战结束,也未再见到于清明节正式举行公祭仪式的类似法令。

更为可叹的是,提出这一提议的胡越,也正是在这一年清明节前夕积劳成疾,3月23日因病逝世于长沙。尽管对其之死,蒋介石在手令中称“病故之人,并无荣誉可言”,不过,其身后所编遗集,书名由陈诚题签,王陵基作序,白崇禧、薛岳、罗卓英、商震、杨森、严重、黄旭初、吴逸志、郭忏等人题词。同时,胡越为首位入藏南岳忠烈祠的国军烈士,当其灵榇运抵南岳时,南岳林垦局即通知当地商户居民。家家制备小型国旗插于门首迎灵,可谓备极哀荣。自此,南岳家家户户树旗迎灵,并成为定例。由此亦反映出抗战期间,国民政府对死难烈士、同胞纪念的发展与波折。

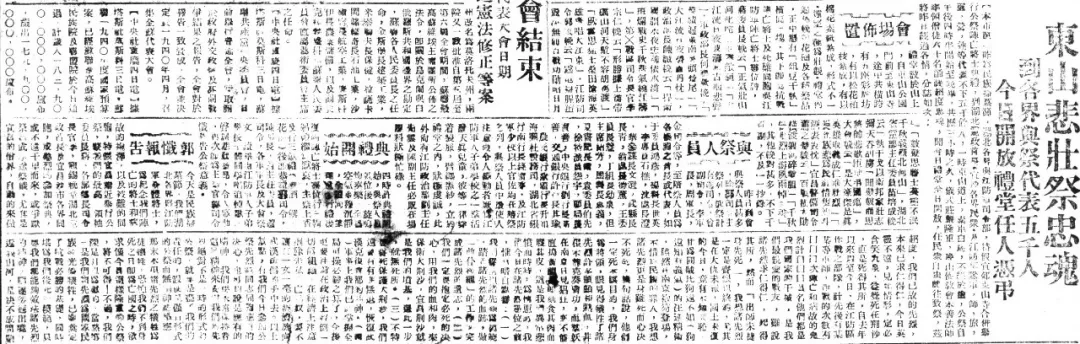

尽管以清明节的名义举行公祭殉难烈士与同胞的提议事实上未能实现,但是,这一年的清明节,国民党政权治下各处同样以“民族扫墓节”、清明节的名义公祭阵亡将士。在西安,国民党中央执行委员会特派天水行营主任(驻西安)程潜,国民政府特派陕西省政府主席蒋鼎文代表谒祭桥陵(唐睿宗李旦之陵)。在重庆、桂林、贵阳、昆明、成都、兰州、洛阳、宜昌等地,政府与社会各界举行公祭阵亡将士、各死难同胞仪式,并慰问死难者家属。

《新华日报》的报道

《武汉日报》的报道

在湖南,党政军各界则公祭炎帝陵、舜帝陵,湖南省政府并令各县设坛遥祭。同时,省会长沙并于此日举行抗战伤病死亡将士公墓落成与“民族扫墓节”典礼,而后并在岳麓山公祭黄兴、蔡锷、焦达峰、陈作新四位革命先烈。

《大公报》的报道

以上是大后方国民党政权治下的大致情况,在日军占领的上海以及为日军所阻隔的上海租界,报纸上,当地人民清明节的度过又有所不同。上海市各界,因为时值抗战,或祖茔所在地位于沦陷区,或交通阻塞,多停止回原籍扫墓,仅举行遥祭,并一并向捐躯将士、死难同胞致哀。

在公祭仪式之外,《申报》亦报道指出,往昔上海闸北的清明节,“各处马路之行人,必异常热闹,自晨至暮,红男绿女,车水马龙,道不绝迹,皆携带酒菜锭箔等,至各会馆各公所各山庄等丙舍,向死者棺柜前行礼致祭”。但是,淞沪会战爆发以后,这类丙舍大半为炮火所焚毁,闸北气象异常萧条,各处马路只见日军三五成群,日军卡车来去甚忙,至于行人则十分稀少,反映出华界在日军占领下的破败。

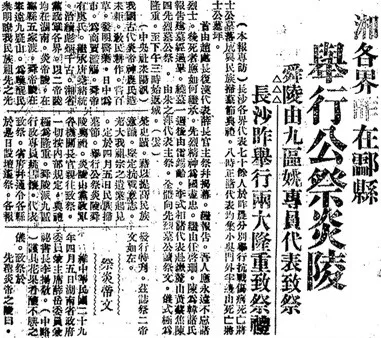

《湖南国民日报》的报道

最后,值得一提的是,有关前述长沙的清明节,据《湖南国民日报》报道,在前往岳麓山祭拜四位革命先烈的路上,一行人谈笑有加,有人提议举行爬山比赛,看谁先到黄兴墓。当中有一人穿了一双皮靴,有人对他说:“这一双皮靴可惜了!”他则说:“先烈牺牲了性命,我祭先烈牺牲一双靴子,这算得什么?”众人听了笑了。到达黄兴墓后,“大家相望作胜利的微笑”。由此可见,当时的清明节未必尽是在一片肃杀中度过,同时也反映出了抗战期间,后方军民苦中作乐的生活态度。

(本文综合《今乐初集》《申报》《新华日报》《大公报》中涉及清明节的内容。)

有话要说...